Fataler Funkenflug

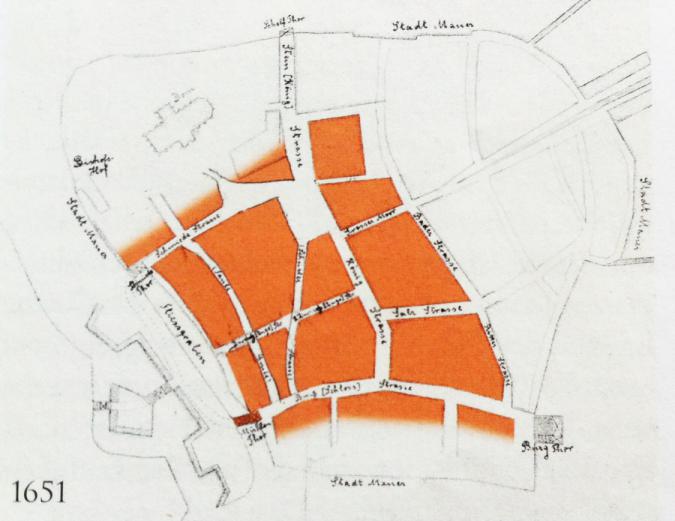

Ein heißer Sommertag. Die Sonne brennt. Ähnlich wie in den vergangenen Tagen. Nur der Wind weht stärker. Hinter dem Rathaus steht eine Schmiede. Bis zum Mittag deutet nichts darauf hin, dass die Stadt an jenem Freitag, dem 18. Juli 1651, gleich im Feuer versinkt.

Kurz nach halb zwei am Nachmittag lodern plötzlich Flammen aus der Schmiede. Die Funken fliegen mit dem Wind, fressen sich durch Stroh und Reet der benachbarten Dächer. Das Rathaus brennt lichterloh, die Glocke im Turm schmilzt. Die Mühle in der heutigen Schlossstraße verbrennt. Binnen sieben Stunden zerstörte das Feuer rund 150 Häuser. Außer der Schelfe und der Vorstadt sind nur wenige Straßenzüge und Häuserreihen verschont geblieben, erinnert der Schweriner Superintendent Heinrich Bilderbeck zum ersten Jahrestag in seiner Predigt. Auf einen Schlag wird etwa Zweidrittel der Bevölkerung obdachlos.

Der Herzog eilte aus Dömitz herbei, ließ seine Magazine öffnen und Lebensmittel an die Bewohner seiner Residenzstadt verteilen. „Ebenso befreite er sie für mehrere Jahre von allen Steuern und Lasten“, schreibt Dr. Wilhelm Jesse in seiner „Geschichte der Stadt Schwerin“. Städte wie Wismar, Rostock, Güstrow, Gadebusch und Crivitz spendeten Lebensmittel und Geld. „Selbst aus Lübeck, Hamburg, Braunschweig, Hildesheim, Lüneburg und Hannover flossen die Spenden (…). Fühlten doch alle Städte angesichts eines solchen Unglücks, wie leicht sie selbst in jenen Zeiten von einem ähnlichen Unheil betroffen werden könnten.“ Geld, das vornehmlich in den Wiederaufbau des Rathauses gesteckt wurde. Sehr zum Ärger der Schweriner. Denn für viele von ihnen, allen voran für Kaufleute und Handwerker, war der rasche Bau eines neuen Hauses existenziell.

Herzog Adolf Friedrich I. nutzt die Gunst der Aufbaustunde, die Stadt neu zu gestalten. Er lässt den Marktplatz vergrößern und die krummen Gassen durch gerade Wege ersetzen. Seither führen die Schusterstraße und die Faule Grube (die heutige Buschstraße) rechtwinklig auf den Markt bzw. die Schmiedestraße. Auch die Engen Straßen und die kleinen Gassen hinter dem Rathaus werden begradigt. Zum Verdruss vieler Grundstücksbesitzer. 37 von ihnen werden ganz oder teilweise enteignet.

Nach und nach erwächst die Stadt wieder aus den Trümmern. Aus Geldmangel decken jedoch viele Leute ihre Häuser wieder mit Reet, strengen Verordnungen zum Trotz. Es verschwanden erst nach 1690 von den Dächern – nachdem wenige Tage vor Silvester ein Brand zwischen Großem Moor und Rathaus wieder mehr als 70 Häuser zerstörte. Es war der vierte große Stadtbrand nach 1531, 1558 und 1651.